Nota do Autor:

Não quero esquecer o nosso companheiro de aventura Victor Silva, o qual tenho a certeza ficará para sempre na nossa memória.

De Lisboa ao Kruger

Finalmente o grande e tão desejado dia chegou. O nosso dia “D” do embarque finalmente tinha chegado. Mais uma inspecção às malas para comprovar o que afinal estava mais que comprovado e íamos iniciar aquela aventura.

Da minha antiga Companhia íamos três: Muitas promessas houve da parte de alguns em participar na viagem, mas só o “Jota” Oliveira de Coimbra, o Joaquim Cruz da Trofa, e eu.

Era domingo e de acordo com o combinado com o Oliveira fiquei em ir esperá-lo á saída da A8. Como ele vinha de Coimbra achei melhor ir esperá-lo naquele lugar, não fosse ele entusiasmar-se e ir parar ao Algarve...

O Cruz vinha da Trofa e combinámos o encontro para o Aeroporto. Do restante grupo, apenas conhecia o Arruda, o organizador da viagem e que tinha em seu poder os passaportes e bilhetes. Conhecia também o Victor Silva, colega do Oliveira e que trabalhava em Lisboa. Dos outros nada mais sabíamos.

Quando chegámos á Portela encontrámos logo o Arruda com parte do grupo. Faltavam alguns mas aos poucos foram aparecendo.

Assim, pouco depois os onze estávamos completos. Feitas as apresentações e os primeiros cumprimentos fomos tomando conhecimento com o pessoal e que vou tentar apresentar. Assim, além do José Arruda, já batido nestas andanças, tínhamos o Gualter o qual tinha pertencido á Companhia que nos tinha rendido em 73 na Gorongosa e levava com ele o Joaquim Bernardo. O Afonso era o mais velho do grupo. No nosso tempo de Vila Paiva de Andrada era empregado na Administração e nas horas vagas caçava para nós. O Pires tinha andado também lá no Niassa, próximo de Vila Cabral e vinha de Aveiro. O Andrade também tinha estado no Niassa. O Victor Silva estivera igualmente em Marrupa, mas nós não nos lembrávamos dele pois ele pertencia a outra Companhia que tinha chegado dois ou três meses antes de nós irmos para a Gorongosa. Levava com ele a esposa, Celeste, que o acompanhava em todas as viagens fosse para onde fosse. Revelou-se uma companheira extraordinária. Assim, do grupo o único que não fizera tropa em Moçambique, além da Celeste evidentemente, era o Joaquim Bernardo e que vinha de Moura. Já tinha estado em Moçambique com o Gualter e gostou de tal maneira da experiência, que resolveu alinhar novamente.

Feito o check-in com a ajuda do Arruda, ficámos a aguardar pela hora do embarque. Nesse dia jogava-se a final da Taça de Portugal em futebol e alguns iam dando uma espreitadela no jogo através dos vários televisores instalados. Por mim, não tinha o mínimo interesse em tal jogo. O meu clube tinha s ido afastado por uns tais de Setúbal

Finalmente anunciaram a hora de embarque e lá fomos para o local do controlo. Á nossa frente uma senhora estava a ter dificuldades com a passagem do pórtico. Sempre que passava, a campainha apitava. Colocou o casaco e a mala num cesto e voltou a tentar. Segredei para o Oliveira “ Queres ver que vamos ter streap-tease de borla...” Por fim o guarda pediu que se descalçasse e aí, com muita pena minha a campainha calou-se.

O pessoal ia atravessando o pórtico até que chegou a minha vez. Coloquei na passadeira tudo o que era metálico e avancei convencido... Não é que a maldita campainha embirrou comigo também? Coloquei o telemóvel e voltei a passar. De novo soou o aviso sonoro. “ Só se for o cinto... senhor guarda...” justifiquei-me. Aí ele com um ar de gozo disse-me para me descalçar. “Descalçar???... os sapatos são de borracha....” Isso pensava eu, respondeu-me o agente. Bom, lá teve que ser. Chiça! Toda a gente á minha espera e os cordões custavam Adesapertar. Não é que sem os sapatos a campainha deixou de tocar??.

Pronto. A partir daí não houve mais problemas.

Há hora prevista o «Zambeze», Boeing 767 das Linhas Aéreas de Moçambique, percorreu a pista e elevando-se suavemente nos ares tomou o rumo do Maputo.

A noite ia ser longa. Disso já tínhamos a certeza pois dez horas separavam-nos de Moçambique. Após o jantar e depois de algumas trocas de impressões, alguns começaram a dormir.

Eu bem o tentei também, mas em vão. Por duas vezes pedi às simpáticas moças um comprimido de “Ballantines sem gelo, para ver se ajudava, mas nem assim o sono apareceu. Alguns dos meus companheiros até ressonavam. Devo ter passado pouco tempo pelas brasas, até que a madrugada foi aparecendo e iluminando o espaço exterior, pelo que ao espreitar pela pequena janela, já se via alguma coisa muito lá em baixo. O pessoal foi acordando. O “Jota” e o Cruz tinham feito cá uma directa... Alguns minutos após se ter tomado o pequeno-almoço, foi anunciado pelo comandante a aproximação do Aeroporto do Maputo. O avião foi perdendo altitude e o Aeroporto apareceu muito ao longe. Com toda a normalidade o avião aterrou. Ao fim de tantos anos voltávamos novamente a Moçambique... Embora o movimento no Aeroporto não fosse muito, era no entanto uma confusão de todo o tamanho. Parecia que ninguém se entendia. Olhei para o Oliveira que com um encolher de ombros me foi dizendo...” É África, meu caro... é África...” Todos queriam ajudar e teimavam em pegar-nos nas malas! Um pandemónio! A passagem na alfândega estava a ser demorada. Os guardas passavam tudo a pente fino. E aí entrou mais uma vez o Arruda que com a ajuda de uma credencial que levava da Embaixada de Moçambique em Lisboa, fez com que as nossas malas não fossem abertas nem revistadas. Fora do Aeroporto a confusão era ainda maior. Foi com dificuldade que nos livrámos de tantas ajudas. Bom... compreende-se. Por lá a vida também não estava fácil. Passado algum tempo lá apareceram duas carrinhas que nos levaram para o Hotel Moçambicano, bem no centro do Maputo.

É difícil e doloroso descrever o que nos foi dado observar durante aquele percurso. Os nossos olhos quase não acreditavam no que viam. Uma cidade daquelas, tão bonita, tão abandonada e desprezada. Lixo... lixo... e mais lixo. Buracos e mais buracos. As ruas pareciam ter sido bombardeadas há pouco tempo. De vez em quando lá aparecia um metro quadrado de alcatrão. Aleluia! No entanto aquela cidade continuava bela. A antiga cidade das acácias...

Chegados ao Hotel, a primeira impressão do mesmo foi de um modo geral boa. Não sendo de luxo, e isso também não nos interessava muito, o Hotel era bastante aceitável. Os quartos limpos, camas confortáveis e... ar condicionado. Ah! Pois... ar condicionado, sim senhores! E a funcionar...

Depois de um bom duche reunimo-nos no átrio e traçámos planos. Iríamos visitar a cidade divididos em dois grupos e depois voltaríamos ao Hotel. Assim se fez. Percorremos algumas ruas, tiraram-se algumas fotos, e à hora combinada todos estávamos no hotel. Como o Gualter e o Bernardo tinham estado naquele local um ou dois meses atrás eles conheciam um bom restaurante e em dois táxis lá fomos até ao Sagres, que ficava na parte chique da cidade.

Foi um almoço daqueles à antiga... Camarão, lagosta... eu sei lá! Tudo estava a correr bem naquele primeiro dia.

Ficou então combinado que o dia seguinte ia ser destinado a uma visita a uma parte do famoso Kruger Park, pois que ficava relativamente perto do Maputo, talvez 70/80 quilómetros.

Assim, toda a malta foi cedo para a cama pois no dia seguinte tínhamos que sair bastante cedo.

De acordo com o combinado, iniciámos bem cedo a viagem em direcção á fronteira.

A viagem decorreu bem, apesar de termos sido mandados parar por duas vezes pela Polícia e sem contar com as duas portagens que nos apareceram pela frente em estradas vulgaríssimas...

Chegados à fronteira, foi necessário preencher mais uns tantos papéis. Era necessário obtermos o visto de entrada na África do Sul. Apesar de tudo não foi muito demorado o processo. No entanto não nos foi permitido passar a fronteira sem que cumprisse-mos um ritual higiénico. Não. Não tivemos que apanhar qualquer tipo de vacina. Apenas tínhamos que passar por um caixote no qual havia uma espécie de alcatifa molhada num líquido e tínhamos que aí meter os dois pés e só depois poderíamos passar.

Pronto. A partir daí tomámos lugar na nossa carrinha e seguimos viagem.

Sem qualquer surpresa e á medida que avançávamos estrada fora fomos constatando que na verdade aquilo se tratava de outro país. Todos os pedaços de terreno estavam aproveitados com as mais diversas culturas, embora predominassem a mandioca e a cana-de-açúcar. À beira da estrada já não se viam os «mini-mercados» que encontrávamos do outro lado.

Fizemos uma ligeira pausa perto dos Montes Lebombo, local onde se despenhou o avião que transportava o Presidente Samora Machel.

Finalmente chegámos a uma das entradas do famoso Kruger. Estávamos em Crocodile Bridje. Era um pequeno acampamento com algumas cabanas de habitação, um posto de abastecimento de combustíveis e evidentemente a recepção, decorada com motivos africanos e cenas de caça.

Depois de uns pagamentos extra, lá apareceu a viatura e o respectivo motorista-guia que nos ia dar a conhecer alguns quilómetros do tão afamado Parque. Naquele momento lembrei-me da Gorongosa, tal como a tinha conhecido em finais de 72.

Bom, devidamente instalados na viatura e armados com as nossas máquinas e objectivas, arrancámos para a expedição. A picada era de terra batida, muito bem tratada. Ao fim de alguns minutos, o guia abrandando apontou na direcção do mato. Magnifico! Alguns leões espreguiçavam-se e preparavam-se certamente para irem procurar quem lhes desse o pequeno-almoço. Devem ter apanhado um susto com o disparar das nossas câmaras, que resolveram virar-nos as costas e desaparecer na vegetação. Continuámos, lentamente. O guia ia falando com o Gualter, o qual nos ia transmitindo o que se passava.

Continuávamos a gastar munições. Disparávamos sobre tudo o que mexia. Lagartos, pássaros, javalis, zebras, girafas, elefantes... eu sei lá!

O nosso amigo Victor Silva, além das fotografias ia tomando apontamentos em pequenas folhas de papel previamente preparadas para o efeito. A sua experiência em viagens do género era visível.

Ao meio-dia, mais minuto menos minuto, o guia levou-nos para almoçarmos. Um restaurante simpático, junto a um rio bastante largo e onde alguns hipopótamos tomavam o banho matinal. Mais tarde fiquei a saber que aquele lugar era conhecido por Hippo Pool. Está bem. Condizia...

No fim do dia regressámos ao Maputo. Mais uma paragem na fronteira... mais papelada... mais vistos nos passaportes... mais uns tantos meticais... que remédio!

Chegámos ao nosso Hotel, talvez um pouco cansados, mas penso eu, e pela parte que me diz respeito, felizes.

Depois do duche retemperador, o jantar, uma passeata ligeira por algumas ruas, mais movimentadas... e cama. No dia seguinte ia começar a nossa grande aventura e tínhamos que estar bem cedo no Aeroporto para apanhar-mos o avião para a Beira.

II

Do Maputo ao Caia

Foi levantar cedinho. O avião para a Beira era às 7 da manhã, pelo que havia necessidade de não arriscar ficarmos em terra. Embora saibamos que horários é coisa praticamente inexistente em África, tínhamos a informação que os LAM, eram muito certinhos nos seus horários. Daí... não facilitar.

No Aeroporto, a confusão habitual. Depois de embarcar as bagagens sentimos algum alívio, e enquanto esperávamos a hora fomos dando uma espreitadela ás lojas de recordações. Havia algumas peças de artesanato bem interessantes.

Entretanto anunciaram o embarque. Atravessámos a pista, e lá estava o nosso Boeing 737, baptizado de «Lúrio» e impecavelmente limpo.

Bem instalados, ficámos a aguardar a hora exacta da descolagem, a qual aconteceu sem qualquer atraso, pelo que o «Lúrio» roncando nos seus dois potentes reactores nos colocou no ar e direcção á Beira, segunda cidade de Moçambique.

Lá fora, o calor já se fazia sentir.

Nova confusão no desembarque, ou por outra, a mesma confusão, pois toda a gente queria ajudar a transportar as malas a troco de alguns meticais. É a vida...

Fora do Aeroporto fomos divididos em dois grupos pois apenas havia uma carrinha disponível. Assim, na primeira viagem, o mini bus, transportou todas as nossas malas e alguns dos companheiros. Eu, o Cruz, o J. Oliveira e o Joaquim Bernardo ficámos à espera da nossa vez nas imediações do terminal aéreo. Fomos conversando. Contaram-se algumas histórias enquanto á sombra acolhedora do edifício íamos observando o movimento á nossa volta.

Algum tempo depois apareceu a carrinha e foi a nossa vez de ir até ao centro da cidade onde nos esperavam os outros. O ambiente era de extrema desolação. Edifícios degradados eram a maioria. Por todo o lado e tal como no Maputo se viam pequenas bancas onde se vendia de tudo. Até televisores se vendiam na via pública. Pneus! Pilhas para rádio... fruta e lenha também havia. Mas o que mais havia e eram de borla eram as... moscas que teimavam em não nos largar. Também não era de estranhar... não éramos conhecidos...

Encontrámo-nos com o restante pessoal junto a um supermercado. Aí, eu pensei comprar umas latas de conserva e algum pão. Havia que prevenir, pois como diz o «outro», «homem prevenido...». Até o Cruz comprou uma bela navalha que nos foi muito útil.

Entretanto a hora do almoço chegava e os nossos estômagos começavam a dar sinal. O Arruda conhecia um restaurante muito interessante lá para os lados do Macúti e novamente o grupo se dividiu em dois. Quando chegou a nossa vez, pedimos ao motorista que nos levasse ao centro da cidade. Queríamos ver como estavam as velhas praças e jardins que conhecêramos há mais de trinta anos. O rapaz acedeu e assim podemos verificar o abandono em que se encontravam a maioria dos edifícios. Alguns porém, ainda tinham um aspecto mais apresentável, pois pertenciam a organismos do Estado e assim, estavam melhor que os outros. Verificámos com grande espanto que já não existia o rio Chiveve que outrora atravessava a cidade. E após mais algumas voltas eis que surgiu á nossa frente uma silhueta bem conhecida de todos. O célebre Moulin Rouge!!! Foi com grandes risadas e comentários que nos aproximámos daquele que fora em tempos um dos mais famosos cabarés de Moçambique. Todos os que passavam pela Beira conheciam aquele espaço. Era onde nós tínhamos passado algum tempo de descompressão.

Hoje chama-se stress de guerra, mas naquele tempo e com a nossa idade o stress que sentíamos naquele lugar era o de não podermos dormir com todas as belezas que nos rodeavam e desfilavam á nossa frente. O velho moinho instalado no telhado do prédio ainda se lá mantinha. Só lhe faltavam as velas... vá lá, não era mau. A mesma cor, o vermelho carregado ainda pintava o velho moinho. Lembrava-me que a discoteca como agora se diz, era no primeiro andar. No primeiro piso, funcionava uma casa de fados. Lembro-me que certa noite, eu e alguns camaradas fomos postos na rua pois não deixávamos o fadista actuar. Tudo por uma lulas que nos foram servidas e que não estavam nas melhores condições... Jesus! Que confusão se gerou naquele recinto... Lembro-me também que havia uma vitrina que expunha vários cheques «carecas» que clientes passavam e depois...

Da ponte de ferro que atravessava o Chiveve, viam-se os restos no meio de densa vegetação. Em frente tínhamos o belo edifício da estação dos Caminhos de Ferro. Belo prédio, e que se encontrava em boas condições de conservação.

As nossas máquinas fotográficas voltaram a ser usadas com fúria. Em determinado momento vimos aproximar-se de nós um jovem soldado ou polícia, não sei bem, pedalando numa velha «ginga» que nos informou não podermos fotografar instalações militares. Foi então que reparámos que junto á estação havia uma construção que deveria ser alguma esquadra ou coisa parecida. Depois de esclarecermos o militar que não nos interessava as instalações militares deles, tudo voltou á normalidade e como se estava a fazer tarde... toca a rumar para o restaurante. Quando lá chegámos fomos informados pelos outros companheiros que se tinham encomendado uns belos caranguejos para abrir o apetite... Pelo que me dizia respeito nada me fazia abrir o apetite pois o dito cujo já estava aberto há largos minutos.

As instalações do restaurante eram muito boas. Uma vista soberba sobre o mar e melhor vista ainda sobre a enorme mesa que nos aguardava. A cervejola não faltou. Uns queriam 2M, outros Manica... loura... preta... Para mim era igual. O que interessava era que estivesse bem fresca. E Estava, sim senhores!...

Os caranguejos não deixaram os créditos por mãos e bocas alheias, tal a maravilha que estavam. Há muito tempo que não comia bichos tão saborosos. Dizem que a salada que os acompanhava também estava boa. Acredito, mas só posso responder pelos ditos caranguejos...

Bom. Era suposto que após a refeição termos um autocarro à nossa disposição a bordo do qual ia começar a aventura terrestre e que na primeira etapa nos levaria até á antiga Vila Pery, agora Chimoio.

Entretanto íamos entretendo o tempo de espera passeando pelos arredores do restaurante apreciando as inúmeras peças de artesanato que por ali se vendiam em abundância. O Vitor Silva comprou um belo exemplar de galo feito num material bastante pesado e parecido com ferro fundido. Alguns de nós fomos avisando o Victor que se faltasse alimentação... lá tínhamos que abater o galo...

Cada vez que olhava para o J. Oliveira, a mesma resposta... “ é África... é África, meu...” Eis senão quando finalmente apareceu o mini bus. Era mesmo mini e aí todos nós nos entreolhámos, desconfiados, e como que pensando, “... é nisto que vamos galgar estes quilómetros todos?...”

Porém a informação veio logo a seguir. Aquele mini apenas nos levaria até á garagem onde se faria o transbordo.

Bom... mais alguns minutos e se veria.

Finalmente a boa notícia! Lá estava o nosso futuro companheiro de viagem! Um mini autocarro Mitsubishi, bem lavado e limpo. Era viatura para transportar 30 pessoas. Ora, nós éramos 11... Dava para todos irmos á larga... mesmo as nossas bagagens iam perto de nós. Finalmente alguma coisa parecia estar a correr bem.

Rapidamente todas as malas foram instaladas na traseira do bus e nós, mortais passageiros, ocupámos os lugares onde íamos passar muitas horas. Finalmente, tudo OK, iniciou-se a viagem. Seguiam também connosco dois ajudantes naturais da Beira e que nos iriam ser úteis lá mais para diante...

Escurecia quando abandonámos a Beira, e escusado será dizer que ao fim de alguns quilómetros a escuridão era quase total. Havia uma lua cor de prata que nos dava alguma claridade. Apesar da relativa escuridão ainda conseguimos ver a Vila do Dondo, com o seu característico monumento feito de tubos, e ainda tive a oportunidade de localizar a ponte sobre o Pungué, e na qual muitos anos atrás eu tinha estado com o meu grupo durante alguns dias a fazer a segurança. Lembrava-me que naquele tempo a zona era dominada essencialmente pelo cultivo da cana-de-açúcar, e quando os enormes camions que transportavam a cana já cortada, passavam na ponte, nós conseguíamos sacar alguns pedaços de cana, ficando entretidos a chupar o miolo adocicado da cana.

A noite ia avançando, assim como o nosso autocarro.

No cruzamento do Inchope fomos mandados parar por uma patrulha. Parece que faltava uma lâmpada qualquer e o nosso motorista Jorge, resolveu a questão com uns tantos meticais...

Eu ia passando o tempo conversando com o meu companheiro da frante, o Jorge Oliveira, ao qual ia dizendo que no tempo em que tinha andado por ali em patrulhamentos, lembrava-me de haver uns montes enormes no cimo dos quais estavam montadas umas enormes antenas. “ És doido... pensas que ainda lá estavam...”, respondia o Oliveira. Com efeito começava a acreditar que nada daquilo devia existir... Na verdade muitos anos tinham passado... quando de súbito, no meio da escuridão lá estavam elas. As antenas mantinham-se lá. Iluminadas. Uma beleza! Fiquei entusiasmado e acordando o Oliveira que ia dormitando, apontei-lhe orgulhoso. “Olha!. Lá estão elas... caramba pá! Tantos anos e continuam...”, ao que o Jota retorquiu, “Porra! Memória de elefante... meu”. Fiquei um pouco orgulhoso. Não sei porquê, mas a verdade é que fiquei, sim senhores.

Entretanto a Arruda tinha contactado o Motel onde iríamos pernoitar e dava instruções para prepararem algo para dar ao dente. Já me estava a saber bem o bife ou o que quer que fosse...

Finalmente, após mais alguns quilómetros, chegámos ao Motel Moinho. Após termos ficado a conhecer os alojamentos, lá fomos para a sala de jantar, e para nossa admiração, esperava-nos uma bela feijoada «com todos». Não me lembro de alguma vez ter comido uma feijoada às onze da noite, mas a verdade é que estava boa e não fez mal...

Após uma noite bem dormida após a feijoada, iniciámos bem cedo o caminho de regresso ao Inchope, onde a estrada derivava para Maputo para um lado e Gorongosa para outro. Assistimos a um belo nascer do sol e depois do pequeno-almoço, a viatura arrancou.

Fizemos uma visita rápida á cidade, Chimoio, ex Vila Pery, e agora em pleno dia iniciámos a viagem. Atravessámos uma localidade chamada Gondola e que noutros tempos tinha sido muito bonita, pois lembro-me que naquele tempo havia muitos laranjais naquela zona. O nosso companheiro Afonso ainda tentou descobrir a casa onde tinha residido...

Entretanto íamos apreciando a paisagem que nos rodeava por entre a névoa da madrugada que por vezes provocava efeitos extraordinários.

Chegámos finalmente ao célebre cruzamento do Inchope!. Era um autêntico entreposto, tal a quantidade de veículos estacionados. Uns que vinham e outros que iam para Maputo, além de certamente alguns se dirigirem também para onde nós íamos, ou seja, o Zambeze e a travessia no Caia. Havia também um verdadeiro supermercado ao ar livre. Também ali de tudo um pouco se vendia. Muita fruta. Bananas, laranjas, cocos, amendoim e caju torrados, abacaxis... eu sei lá! O pessoal abasteceu-se de fruta. Os abacaxis eram enormes e foi aí que a navalha comprada na Beira pelo Cruz fez a sua aparição triunfante e lá foi retalhando os saborosos frutos, passando de mão em mão. Lembro-me de ter comprado a um puto uma sacada de maracujás. No entanto não estavam muito bem maduros, pelo que ainda alguns vieram acabar em minha casa.

Após algumas fotos para mais tarde recordar, iniciámos o percurso para a Gorongosa. A ansiedade era grande principalmente para alguns de nós que tínhamos passado algum tempo naquelas paragens. A estrada era bastante boa.

Mais alguns quilómetros, e de súbito após uma larga curva da estrada, surgiu pela frente uma bela ponte. Atravessava o Pungué. Parámos.

Ali estava eu a olhar com algum espanto e admiração aquela bela ponte. Há muitos anos atrás tinha estado naquele local, quando a ponte estava a ser iniciada, com o meu grupo, fazendo protecção. Senti uma certa emoção ao verificar que tinham conseguido construir aquela beleza.

A Gorongosa estava à porta. Aliás toda aquela zona já fazia

parte da reserva do Parque Nacional da Gorongosa.

Tiraram-se mais fotos, e o Gualter muito emocionado filmou tudo e mais alguma coisa. Ele tinha ali passado bastante tempo, após nós sairmos numa época em que aquela zona começou a ser «fogo e ferro». Felizmente a minha Companhia não apanhou essa época.

Ainda fomos fazer um pequeno passeio pelo interior da mata, mas animais poucos os que se viram. Efeitos de uma guerra interna difícil de explicar...

Feita esta visita continuámos em direcção a Vila Paiva de Andrada, hoje chamada de apenas Gorongosa. Retomámos a estrada alcatroada que continuava uma maravilha, pelo que em breve chegámos àquela Vila. A estrada tinha atravessado a povoação ao meio pelo que nos foi difícil localizar lugares conhecidos, tal como a fábrica e pensão do Mosca. O Afonso, bastante emocionado localizou aquela que tinha sido a sua residência durante muito tempo, encontrando também um habitante que ao vê-lo o reconheceu de imediato. Foi emocionante assistir àquele reencontro passados tantos anos. Entretanto, eu, o Oliveira, o Cruz e o Gualter tentámos encontrar o local onde tinha sido o nosso quartel. Estava difícil aquela localização. E foi com a ajuda de um velho habitante que chegámos ao local. Nem queríamos acreditar no que os nossos olhos estavam a ver. O capim e o mato tinham tomado conta de tudo. As antigas instalações, pura e simplesmente não existiam. Tinha sido tudo destruído. Tudo!

Meu Deus! Por breves instantes tudo em mim paralisou.

Fui chamado á realidade pelo grupo que nos chamava para reiniciarmos a viagem.

Havia necessidade e era praticamente obrigatório chegarmos à passagem do Rio Zambeze, à localidade do Caia enquanto fosse dia. Senão... só no dia seguinte

A estrada continuava a ser muito boa e a nossa carrinha avançava a bom ritmo. Embora com alguma sonolência todo o pessoal não podia deixar de ir apreciando a beleza natural daquelas terras. Num cruzamento uma placa indicava a direcção de uma povoação chamada Macossa. Era um local que fez bater o meu coração um pouco mais rápido. Tinha passado por aquele local e as recordações não eram muito boas.

O Arruda olhava de quando em quando para o relógio e dizia qualquer coisa ao motorista. Deduzi que seria relativo á nossa chegada ou não a horas de se atravessar o rio.

Os quilómetros iam sendo tragados pela Mitsubishi que se estava a portar com muita dignidade. A certa altura, avistámos dois ciclo-turistas, em tudo iguais aos que encontramos pelas estradas deste nosso Portugal. As bicicletas com as respectivas bolsas cheias e mochilas às costas, lá iam os turistas estrada fora com o ar mais natural deste mundo. Eram um casal de jovens... brancos. Significativo...

A mudança do aspecto da paisagem deixava perceber que muito em breve teríamos o Zambeze à vista. Já apareciam de vez em quando uns tantos charcos de água barrenta.

O asfalto terminou entretanto.

Deu-se início à marcha, mais lenta por uma picada já muito esburacada. Já havia mais movimento de pessoas e veículos, e após uma curva mais pronunciada, ei-lo à nossa frente. O majestoso Zambeze. Naquele lugar era bastante largo e a corrente muito forte mesmo. Não era para aventuras certamente... A nossa viatura gingava ora para um ora para outro lado e se súbito avistámos o que parecia ser um parque de estacionamento. Viam-se enormes camions por todo o lado, assim como autocarros de passageiros, tal como o nosso e até maiores. Jipes, e pessoal apeado, tudo era uma confusão de todo o tamanho. Perguntei ao nosso ajudante Manel o que era aquilo, ao que ele muito sorridente respondeu “... é o Caia... “.

Ah! Então «aquilo» era a célebre passagem do Caia. Muito bem... Ponte não havia. Aliás viam-se o que restava de uns pilares, certamente ainda colocados no «nosso» tempo, para iniciarem a construção da ponte. Porém... restavam alguns ferros calcinados e ferrugentos e parte do betão a cair. Desse modo, não havendo ponte, a única maneira de se atravessar era a utilização de um batelão, no qual viaturas e passageiros eram transportados de um lado para o outro.

Olhámos uns para os outros e comentámos… “É a nossa vez..”, e começámos por nos reunir junto do nosso transporte.

Foi então que apareceram o Arruda e o Manel. O seu semblante não era famoso e a notícia que nos trouxeram também não.

Reuniu o grupo e fez o ponto da situação: “Não podemos passar hoje. O capitão diz que é quase noite e torna-se perigoso...“

Olhámos uns para os outros como que a dizer “e esta hein???” Começámos a falar todos ao mesmo tempo. Que situação aquela. O Cruz virou-se para mim e sorrindo foi dizendo: “É pá. Estavas à espera disto?” ao que eu pegando nas palavras do Oliveira respondi “caro Cruz... que fazer? É África... é África...”

O Arruda ainda ia dizendo que tinha tentado o comandante do batelão com um monte de meticais. Sem resultado, estava mesmo a ver-se.

“Bonito…” pensei eu “desta não estava à espera...” Bom, de imediato pensei que nos podíamos socorrer da camioneta. Sempre estávamos melhor que ao relento da noite.

Entretanto o Arruda desapareceu e algum tempo depois quando regressou para junto do pessoal, foi anunciando já ter resolvido o problema do alojamento e do jantar. Perante as nossas perguntas, virou-se solenemente e apontou para umas tantas palhotas, onde um enorme cartaz cuja tinta ia desaparecendo dizia : «JAIME JOÃO - BEBIDAS FRESCAS - RESTAURANTE E DORMIDAS».

Bom. Pelo menos sede não devemos passar

– pensei eu e juntamente com os outros lá fomos andando em direcção do Restaurante, fintando pelo caminho as inúmeras viaturas estacionadas à balda. A meu lado o Cruz continuava a sorrir enquanto coçava a cabeça

e exclamava – Oh cuncarago!!! - o sorriso dele contagiou-me e avançámos sobre as tais fresquinhas que o cartaz anunciava. Entrámos no recinto e o fomos recebidos pelo próprio Jaime João! Sim senhores! O próprio patrão nos veio receber à porta, apresentando as boas vindas. Era um negro de estatura mediana, mas com um sorriso e uma boa disposição contagiantes. Fez questão de cumprimentar um a um, e sorrindo sempre foi perguntando o que preferíamos para jantar. Podia arranjar cabrito ou galinha. Optámos pela galinha. Era mais rápido de cozinhar e a malvada da fomita estava a apertar.

Entretanto e após termos deitado abaixo umas quantas cervejolas, realmente fresquinhas, o Jaime João veio pedir para o acompanhar na distribuição dos aposentos. Nessa ocasião, o nosso companheiro Afonso, foi logo dizendo que tomara a decisão de ficar na carrinha.

Assim, lá fomos inspeccionar os aposentos. Um grande largo, com pequenos apartamentos á volta. As portas eram tal como a restante construção feitas de bambu e capim. E eram amovíveis!!! Alguém perguntou ao Jaime se haveria segurança. Que não tivéssemos problema. Ele tinha tudo sob controlo. Eu, pelo menos confiei...

Como as palhotas, perdão, perdão, as suites eram suficientes para todos, cada um ficou instalado individualmente, com excepção do Victor Silva e da Celeste que ocuparam uma, como é óbvio. Cada apartamento possuía uma esteira assente em seis tijolos, e uma rede mosquiteira. Havia também uma vela.

Confesso, meus amigos, que apesar do contratempo em não termos feito a travessia, eu estava deliciado com a situação. Aquilo, sim! Era a verdadeira África. No mais puro contexto.

Entretanto e após lavarmos ligeiramente as mãos em alguns alguidares de plástico preparados para o efeito, fomos informados que o jantar estava pronto. A melhor notícia do dia!

E desse modo por ente anedotas, historietas e graças, atacámos os galináceos. Diga-se de passagem que eram rijas como corno, mas mesmo assim, bem regadas com cerveja e piri-piri, lá foram sendo comidas. Sim, porque quando há fome não há mau pão, como diz o povo, e com toda a razão, sim senhores.

Devo dizer em abono da verdade, que o stock das cervejas frescas foi mesmo esgotado. E lá continuámos à luz dos candeeiros a petróleo e das velas por mais algum tempo rindo com as piadas do pessoal e muito em especial dos amigos Afonso e Bernardo.

Depois, cada um começo a debandar para os aposentos.

Arranquei dali com o Jota Oliveira, pois as nossas suites ficavam ao lado uma da outra e aproveitei a boleia do isqueiro que ele levava bem ao alto, iluminando um pouco o caminho. Tal cenário só dava para rir. Senti

necessidade de antes de me deitar ir aliviar a bexiga da cerveja bebida. Olhando para todos os lados vi um cartaz com a indispensável indicação «WC». Para lá me dirigi. Entrei no reservado e enquanto lá fora o Oliveira continuava com o improvisado candeeiro, preparei-me para aliviar o peso do líquido. Foi então que aconteceu o imprevisto e um dos momentos mais caricatos da nossa viagem. Surgiu não sei de onde um empregado do complexo anunciando solenemente - essa casa di banho é di crriança. Prádulto é esse aí messsmo ao lado, senhor... – bom. Não dava para mais senão rir. Casa de banho para criança e para adulto! Que dizem a esses luxos? E tudo isso mesmo no meio de Moçambique...

Entrei finalmente no meu apartamento. A vela já se encontrava devidamente «ligada». Peguei nela, coloquei-a junto a mim à distância de a poder desligar com um sopro. Coloquei o saco com as máquinas fotográficas a um lado da cama, atirei ao chão uma osga que se havia empoleirado na rede mosquiteira, deitei-me e com um sopro «desliguei» a luz da vela.

Meus amigos! Dormi como uma pedra. Acreditem.

III

Do Caia a Marrupa

Sono em dia!!! Após uma lavagem ligeira dos olhos, lá fomos até à sala de refeições, fazer o mata-bicho. Leite condensado... café... pão e doce. Bom para começar novo dia. O Arruda já tinha ido tratar da travessia e veio informar o pessoal que seguiríamos viagem na segunda volta do batelão. Estava feito o chek-in... Entretanto o batelão começava a carregar os primeiros carros e os respectivos passageiros. Podem acreditar. Foi dos episódios mais caricatos de toda a viagem. Aquela confusão organizada estava a decorrer lindamente. Finalmente o batelão lá foi com o motor arfando... arfando... mas sempre a navegar. Algum tempo depois foi a nossa vez. Depois das despedidas calorosas do Jaime João, o pessoal lá embarcou. Encostados á nossa carrinha, eu, o Cruz e o Oliveira íamos vendo a margem onde tínhamos estado a ficar cada vez mais longe... A água do rio estava mesmo a nossos pés. Por vezes chegava mesmo a galgar para o interior da embarcação.

Voltámos até à Pensão e decidimos tomar um café. Feito o pedido ao empregado impecavelmente vestido. Enquanto esperávamos olhámos e vimos uns pasteis de nata com um aspecto delicioso e estavam a rir-se para nós. Olhei para o Oliveira e ele olhou para mim e a ideia foi a mesma. Ali, em plena África, pastéis de nata??? É pá! Vamos a eles já! Indagámos junto do empregado acerca da qualidade dos ditos. Que sim senhores! De toda a confiança. Feitos mesmo ali... Vamos nisso! Entretanto perguntámos ao dito empregado o custo de tal luxo. Com o ar mais normal deste mundo o empregado sorriu e disse: “São cinquenta contos... senhores” - . CINQUENTA CONTOS??? Por momentos ficámos com os ditos pastéis suspensos a alguns centímetros da boca, vacilámos, mas de imediato desatámos a rir. Tínhamos compreendido o que por aquelas paragens eram cinquenta contos. Para eles mil meticais equivalem a «um conto». Assim, cinquenta contos seriam cinco mil meticais. Atendendo a que cada euro vale na ordem dos trinta mil meticais, chegamos á conclusão que aqueles pastéis não tinham sido muito caros... Bom... resumindo esta história culinária. Eram mesmo de boa qualidade aqueles bolos. Com os estômagos aconchegados seguimos viagem. A paisagem era também muito agradável. Começavam a aparecer os campos de cultivo do chá. Ao longe erguiam-se os Montes Namuuli, os mais altos de Moçambique. Os terrenos cultivados contrastavam com o que até ali se via. Mandioca também era abundante, e por vezes cruzávamos com viaturas conduzidas por brancos, estabelecidos naquelas paragens.

A noite ia já muito adiantada quando chegámos á bonita vila do Gurué, capital do chá.

Depois de nos instalarmos num pequeno mas razoável hotel e enquanto esperávamos pelo jantar, para esticar as pernas demos uma volta pelas ruas principais da vila. Já se notava um certo progresso. Muitos comerciantes brancos. Uma farmácia e uma agência de seguros distinguiam-se e sobressaíam das outras casas comerciais.

Após uma noite bem dormida, iniciámos bem cedo, ainda escuro a jornada que á partida se adivinhava bastante cansativa.

Seria naquele dia que entraríamos em zonas conhecidas por mim, pelo Cruz, pelo Oliveira e também pelo Victor Silva.

Como tínhamos iniciado a etapa muito cedo não conseguimos apreciar devidamente a extraordinária paisagem que certamente aqueles imensos campos de chá nos podiam oferecer. Por entre a bruma matinal continuávamos a ver os contornos dos montes Namuuli, que fomos contornando. A picada continuava bem tratada pelo que a nossa «Rosa» ia galgando quilómetro após quilómetro sem dar o mínimo sinal de cansaço.

A penumbra da madrugada deu finalmente lugar ao aparecimento de um sol brilhante, que deixava adivinhar um dia de algum calor.

Por alguns minutos fizemos uma paragem junto de um vasto campo de algodão. As plantas encontravam-se na fase de abrirem as corolas e deixavam ver aquele branco macio que esperava a colheita. Dava a ideia que um enorme nevão tinha caído naquela zona como que por magia. Alguns não resistiram e colheram uma ou outra planta como recordação. Mais uma fotos tiradas e «nova corrida, nova viagem...», e aí vamos nós em direcção á cidade de Cuamba, que no nosso tempo se chamava Nova Freixo. Era uma cidade bem conhecida por nós, pois era ali que muitas vezes vínhamos levantar

reabastecimentos na Companhia de Intendência ali instalada e também no Banco Nacional Ultramarino, de onde sacávamos a «guita» para os vencimentos do pessoal.

Sempre que aconteciam essas viagens, ficávamos de um dia para o outro.

Será escusado contar o que o pessoal fazia nessa noite....

Ao fim de mais uma hora, chegámos finalmente a Cuamba. Também ali se notavam os problemas que encontrámos noutras cidades. Porém, notava-se algum desenvolvimento. Havia muitas obras começadas e viam-se muitos postes colocados para receberem linhas eléctricas. Inclusive encontrámos no bar do Hotel onde tomámos o pequeno-almoço um cidadão sueco com quem conversámos. Era técnico de uma empresa que colocava a rede eléctrica.

Após o pequeno-almoço, fizemos uma visita á cidade. Passámos por locais conhecidos, como por exemplo a estação dos caminhos-de-ferro. Para não variar tudo estava modificado. O local onde estava instalada a messe de sargentos, por exemplo, quase não existia, tal a degradação do imóvel. Que tristeza...

Depois... mais uma picada pela frente. Desta feita já nossa conhecida e que nos levaria até Marrupa, com passagem por Maúa.

Apesar dos anos que passaram, voltei a rever-me a fazer aquele percurso empoleirado nalgum Unimog, ou Berliet. Nova paragem em Maúa. Aproveitámos para refrescar as goelas. Do velho aquartelamento onde sempre fazíamos escala, nada existia. Era normal.

Aproveitámos a breve paragem para beber mais umas cervejas numa cantina velha e escura e continuámos. Poucos quilómetros á frente e novo cruzamento onde uma enorme placa indicava a direcção de «RÉVIA COMERCIAL ». Já conhecíamos aquela localidade. Passámos várias vezes por aquele lugar. Agora, chamarem de «Comercial» estava a achar muita fartura.

Seria mesmo que estaria montado naquela distante aldeia algum entreposto comercial? Bom...

Agora a picada já não era tão bem tratada como a que até então tínhamos utilizado. Tornara-se mais estreita e mais irregular. No entanto não deixava de ser transitável e a nossa viatura avançava praticamente com o mesmo ritmo. Por vezes a copa das árvores e o capim alto formavam autênticos túneis. Antigamente não deixavam que o capim tomasse conta das picadas. Era perigoso. Agora... poucas viaturas deviam passar por aquele local, apesar de Marrupa ser uma das principais vilas do Niassa. Tentei localizar o local onde anos atrás eu escapara de ter tirado um curso de pára-quedista sem pára-quedas, mas onde infelizmente o nosso amigo e condutor Pereira desaparecera. Não foi fácil porque como disse a vegetação densa não me deixou orientar devidamente.

Marrupa ficava situada num planalto e por isso lembrávamo-nos que as primeiras construções eram visíveis a alguns quilómetros de distância. E também desta vez isso aconteceu. Após ter passado uma ligeira elevação, a picada descia para um ligeiro vale e depois começava a subir, serpenteando por entre a vegetação até alcançar a entrada da vila. Entretanto verificámos que a picada tinha outro traçado, tendo sido eliminadas várias curvas, ficando dessa maneira mais perto. Na verdade começámos a ver lá muito no alto a silhueta das casas. Mais à esquerda viam-se algumas construções baixas. Era o antigo Batalhão.

A emoção apoderou-se de nós e todos falávamos ao mesmo tempo. Era a confusão dentro daquela viatura.

Finalmente, Marrupa! À entrada da vila do lado esquerdo da picada, um pequeno marco com uma enorme placa em pedra que anunciava a entrada da vila. Havia também outra placa que indicava o caminho para uma represa. Não me lembrava de tal local...

A nossa emoção era de tal maneira que quase corremos para junto do local das nossas antigas instalações. O último prédio antes do quartel era a sede da Pide. Mais uns passos e... oh! Surpresa? Talvez não. Restavam umas construções em ruínas no local onde outrora tinha existido o nosso aquartelamento. Só paredes! Do refeitório, do depósito de géneros, do bar, das cozinhas... só paredes. Nem sequer telhado existia. Do local onde tinha sido a caserna dos furriéis e bar, só paredes esburacadas. No seu interior nada. Um a um fui visitando os quartos onde dormíamos e naquele onde eu ficava, demorei algum tempo. No quarto onde ficava o Jota Oliveira, ainda era visível o que restava de uma pintura por ele feita há mais de trinta anos!!! Da antiga casa de banho... apenas o buraco onde assentavam as sanitas... mais nada. Até a porta que dava para a parada e onde por vezes nos sentávamos a conversar, estava tapada com tijolos. Mais em baixo, o campo de futebol agora estava relvado. Sim senhores! Relvado... só que tinham-se esquecido de cortar a relva, a qual apresentava uma altura quase dois metros... de capim. A parada... tinha ido á vida, assim como as instalações onde funcionavam o posto de rádio e algumas casernas. Nada. A porta de armas, a secretaria e edifícios ligados onde dormiam os alferes e o capitão, estavam a cair. O edifício onde estavam a casa da guarda, a prisão e mais atrás a caserna e o bar dos condutores, ainda estava de pé, mas... por pouco tempo certamente. Mas... nem tudo estava degradado! No meio daquela desolação, um edifício estava em óptimas condições de conservação. Precisamente onde funcionava o STM (Serviço de Telecomunicações Militares). Penso que deveria pertencer ao governo. Não cheguei a saber... Embora não esperasse encontrar umas instalações como as que tínhamos deixado, pelo menos esperava que os edifícios que tão bem cuidados deixáramos, tivessem sido aproveitados para benefício da população local. Mas não! Via-se por todo o lado um grande abandono. No local onde outrora fora a secretaria e o gabinete do capitão, viam-se algumas placas com nomes. Devem ter sido aproveitadas para algum fim, mas depois, e tal como as restantes, foram abandonadas. Por alguns minutos fiquei ali, olhando aquele abandono e sem querer vieram-me lágrimas aos olhos. Senti que começava a ficar fraco e notei que as pernas começaram a tremer e tive a noção de a qualquer momento não aguentar aquela emoção. Valeu-me o braço amigo do Jorge Oliveira que me fez voltar á realidade. Foi um momento que jamais esquecerei.

A nossa emoção era de tal maneira que quase corremos para junto do local das nossas antigas instalações. O último prédio antes do quartel era a sede da Pide. Mais uns passos e... oh! Surpresa? Talvez não. Restavam umas construções em ruínas no local onde outrora tinha existido o nosso aquartelamento. Só paredes! Do refeitório, do depósito de géneros, do bar, das cozinhas... só paredes. Nem sequer telhado existia. Do local onde tinha sido a caserna dos furriéis e bar, só paredes esburacadas. No seu interior nada. Um a um fui visitando os quartos onde dormíamos e naquele onde eu ficava, demorei algum tempo. No quarto onde ficava o Jota Oliveira, ainda era visível o que restava de uma pintura por ele feita há mais de trinta anos!!! Da antiga casa de banho... apenas o buraco onde assentavam as sanitas... mais nada. Até a porta que dava para a parada e onde por vezes nos sentávamos a conversar, estava tapada com tijolos. Mais em baixo, o campo de futebol agora estava relvado. Sim senhores! Relvado... só que tinham-se esquecido de cortar a relva, a qual apresentava uma altura quase dois metros... de capim. A parada... tinha ido á vida, assim como as instalações onde funcionavam o posto de rádio e algumas casernas. Nada. A porta de armas, a secretaria e edifícios ligados onde dormiam os alferes e o capitão, estavam a cair. O edifício onde estavam a casa da guarda, a prisão e mais atrás a caserna e o bar dos condutores, ainda estava de pé, mas... por pouco tempo certamente. Mas... nem tudo estava degradado! No meio daquela desolação, um edifício estava em óptimas condições de conservação. Precisamente onde funcionava o STM (Serviço de Telecomunicações Militares). Penso que deveria pertencer ao governo. Não cheguei a saber... Embora não esperasse encontrar umas instalações como as que tínhamos deixado, pelo menos esperava que os edifícios que tão bem cuidados deixáramos, tivessem sido aproveitados para benefício da população local. Mas não! Via-se por todo o lado um grande abandono. No local onde outrora fora a secretaria e o gabinete do capitão, viam-se algumas placas com nomes. Devem ter sido aproveitadas para algum fim, mas depois, e tal como as restantes, foram abandonadas. Por alguns minutos fiquei ali, olhando aquele abandono e sem querer vieram-me lágrimas aos olhos. Senti que começava a ficar fraco e notei que as pernas começaram a tremer e tive a noção de a qualquer momento não aguentar aquela emoção. Valeu-me o braço amigo do Jorge Oliveira que me fez voltar á realidade. Foi um momento que jamais esquecerei.

Passados aqueles instantes de fraqueza, voltei á realidade. As nossas máquinas não paravam de registar tudo ou quase tudo o que os nossos olhares fixavam. À entrada do antigo quartel estava um pequeno monumento encimado com uma pequena imagem da Senhora de Fátima. Ainda lá estava. Fomos fazendo o percurso inverso e deixando para trás a rua principal, fomos rumando para onde se situava o antigo batalhão. Fomos passando e reconhecendo lugares que ainda nos eram familiares, como a casa do administrador, a serração, a casa do gerador que nos fornecia electricidade, um pequeno jardim ainda bem conservado, e no fim dessa alameda começavam a aparecer as pequenas vivendas onde estavam instalados alguns oficiais e sargentos. Como não podia deixar de ser, também aqui acontecia o que nós não conseguíamos explicar. Casas tão boas e nem sequer tinham sido aproveitadas para alguém morar... Estavam a degradar-se sem qualquer utilidade. Vamos lá perceber estas coisas... Continuámos pela picada até aparecerem os barracões do antigo batalhão.

Enquanto íamos a caminho do batalhão, reparámos que do lado direito da picada havia umas pequenas estacas pintadas a vermelho. Para confirmar o que todos pensámos, indagámos junto do nosso novo cicerone o porquê daquelas estacas. A resposta confirmou. Para lá das estacas o terreno estava minado. Tinha sido a Frelimo a colocar as minas por causa do avanço dos homens da Renamo. Pelo que ele nos contou, aquela zona tinha sido bastante afectada por combates entre as duas forças. Nas traseiras de um dos pavilhões ainda fomos encontrar a «carcassa» de três Berliets e a de um carro de combate russo.

Como a algumas dezenas de metros do batalhão ficavam as instalações do PAD, olhei para aquele local, tentando descobrir o que restariam delas... Capim e mato. Só.

Bom. Tudo visto, estava na hora de regressarmos ao ponto de partida. Entretanto o Arruda tinha ido procurar a casa do governador de Marrupa, e indagado se poderíamos ser recebidos por ele. Sim. Estava disponível para nos receber, e assim, lá entrámos para uma sala onde fomos recebidos pelo governador, pelo seu secretário, e também pela esposa do primeiro. Foram momentos agradáveis com troca de opiniões sobre a situação naquela zona. Aproveitámos para deixar algum material escolar para der entregue aos alunos. Certamente não daria para todos, mas, contou o gesto.

Antes de sairmos o Arruda perguntou se poderíamos atingir Lichinga (Vila Cabral), via Révia, ou se seria melhor voltar a Cuamba (Nova Freixo) e depois subir até àquela cidade. A resposta foi peremptória. Não senhor. Poderíamos passar pelo Révia. As picadas estavam boas...

Pronto. Sendo assim, ficámos mais descansados pois seria desnecessário regressar a Cuamba. Nesse momento nenhum de nós pensou no que nos iria acontecer...

Depois de dizermos os nossos «adeus» a Marrupa, a viatura iniciou a viagem com destino a Lichinga.

Eu e os que tínhamos estado naquela zona estávamos curiosos de ver como estaria o tal Révia. Pelas indicações deveria ser um entreposto mais ou menos importante. Para lhe chamarem Révia Comercial... No outro tempo, era apenas um quartel, um pouco abandalhado, diga-se de passagem, e umas tantas palhotas.

Mas, meus senhores, como diz o povo não há bem que sempre dure e de repente todos nos levantámos sobressaltados. Tão rápida a estrada alcatroada tinha aparecido, tão rápida desapareceu e o Jorge, o motorista teve que pisar a fundo o travão. Céus! A estrada boa desaparecera como por encanto. No meio da escuridão apenas distinguíamos montes de terra remexida e pedras por todos os lados. Parámos e saímos para se investigar os arredores. Apesar de tudo não fazia muito frio. Estava até uma noite bem agradável. Apercebemo-nos do ruído de água a correr. Deveria ser um rio, e pelo meu palpite certamente estávamos perto do Rio Lugenda, nosso velho conhecido. Entretanto descobrimos um estaleiro pertencente á empresa cujo nome aparecia em grandes placas á entrada das instalações. Deveria ser ali que o pessoal dormia e onde as viaturas passavam a noite. Tentou-se bater á porta, mas nada de campainha ou coisa que a substituísse. Chamámos... nada. Assobiou-se... nada. Caramba! O pessoal tinha o sono bem pesado. Bom, voltámos a entrar na viatura e muito lentamente fomos andando às apalpadelas até próximo do rio. Deveria haver alguma ponte para se passar para o outro lado... Efectivamente ponte havia, mas que ponte! Era uma daquelas pontes feita de troncos de árvore e de resistência mais que duvidosa. E enquanto alguns saíram o Jorge foi conduzindo com muito cuidado por cima dos paus, guiando-se pelas indicações dadas principalmente pelo Pires e pelo Gualter. Sempre muito lentamente a carrinha foi atravessando tão desconjuntada ponte. A água do Lugenda passava em turbilhão mesmo ali perto de nós. Digo-vos sinceramente... eu nem queria olhar... Do lugar onde viajava nem dava para ver se as rodas da viatura iam ou não em cima dos paus certos. O que eu via e muito bem era a corrente revolta do rio fazendo o ruído característico. Bom, a verdade é que finalmente o Jorge demonstrando uma boa perícia, colocou a carrinha novamente em terreno seguro. Bom, da ponte já estávamos safos. Vamos continuar. Alguns metros á frente apareceram duas picadas sem qualquer tipo de informação. E agora? Perguntámos nós uns aos outros. Qual delas será a que vai até Vila Cabral? Sim senhores. Boa pergunta. Bom, depois de uma pequena reunião decidimos seguir por uma que nos parecia mais larga e tinha mais marcas de rodados. Avançámos. Porém, alguns metros andados, começámos a ver que a picada ia ficando cada vez mais estreita. Os ramos das árvores batiam nos vidros. A verdade é que não me estava a cheirar nada bem aquele local. Nova paragem. Nova conferência. Seguimos, não seguimos? Todos tínhamos grandes dúvidas que aquela picada fosse até Vila Cabral. Depois de muitas hesitações decidimos voltar até à margem do Lugenda e aí perguntar numas palhotas que se tinham avistado o caminho certo. Assim foi. Porém, outro grande problema foi encontrar um local para se fazer inversão de marcha. Para onde quer que a viatura virasse e entrasse no mato, apareciam pedras e mais pedras que passavam no fundo da viatura e a faziam abanar como se fosse um barco em mar revolto. Nessa ocasião ainda pensei com os meus botões termos o azar de encontrar alguma «marmita» abandonada e irmos todos pelos ares. Bom... felizmente isso não aconteceu, e lá regressámos ao largo a seguir á ponte. Apercebemo-nos efectivamente da existência de meia dúzia de cabanas. Havia que ir tentar perguntar e organizou-se uma «comissão» que juntamente com o Jorge motorista se encarregasse de tal visita àquelas horas impróprias. Lá foi o grupo e depois de uma primeira tentativa infrutífera numa das casas, passaram á seguinte, mas desta vez com mais sorte. Apareceu o proprietário, muito bem falante e bem vestido e que informou que na verdade a picada para Lichinga era precisamente aquele por onde tínhamos ido. Voltaram a perguntar, e a resposta foi a mesma. Sim senhores, é aquele messssmo... Argumentaram que era muito estreita... ao que logo o cicerone foi dizendo que lá mais para a frente ia ficar mais larga. Pronto! Sendo assim, tudo bem. Voltámos a entrar e lá arrancámos por entre as árvores e por cima de algumas pedras que nos faziam saltar. Foi então que o Pires teve uma lembrança genial e com que nós não contávamos... trazia na bagagem uma cassete áudio gravada com o célebre Cancioneiro do Niassa! Por entre aplausos e cantorias lá fomos avançando por aquela amostra de picada, até que de súbito a carrinha começou aos solavancos, cheia de soluços... cada vez mais acentuados e por fim... quedou-se «muda e queda como um penedo». Bonito... Aí o Arruda acordou estremunhado e perguntou o que se passava. Falta de gasóleo, informou o Jorge. - Falta de gasóleo? Então, não tínhamos abastecido em Marrupa ???

Qualquer coisa estava a correr mal... pensei. Estaria o indicador de combustível avariado? A verdade é que ainda não tínhamos percorrido tantos quilómetros que justificassem o esgotamento do gasóleo. Pelas contas, o depósito cheio em Marrupa mais o bidon extra que levávamos seriam suficientes para alcançarmos Vila Cabral. Bom, todos descemos e rodeámos o Jorge e o Manel que de lanterna em punho tentavam encontrar uma explicação para tão indesejável fuga. E poucos minutos depois, chegou-se á triste realidade que o depósito não tinha resistido á passagem sobre as pedras soltas da picada e lá estava visível um razoável furo por onde escoavam as últimas gotas do precioso liquido.- Que grande barraca! – comentava o Victor Silva, que entretanto tinha acordado e se aproximara do resto do grupo. - Não há um depósito de reserva? – perguntava o Andrade aconchegando ao pescoço o inseparável casaco de malha que já lhe conhecíamos desde Lisboa. Olhámos para ele e não me lembro de alguém ter respondido a tão inocente pergunta. Ali estávamos nós, algures em pleno Niassa a contemplar um depósito de viatura que como que agonizando ia deixando escapar as últimas gotas do precioso «sangue». E tenho a certeza que naquele momento nenhum dos presentes alguma vez ter sonhado voltar a passar uma noite em pleno mato... Porém, a vida continuava e havia que meter mãos ao trabalho. Acordando daquela letargia inicial, começou-se a tentar remendar o depósito. Felizmente o nosso ajudante Manel que servia de mecânico tinha mesmo habilidade para aqueles trabalhos e meteu mãos no depósito. Desencantou um bom pedaço de desperdício e uma vela. Assim, fazendo uma espécie de argamassa, foi enchendo o buraco com aquela mistura. Entretanto a meia noite já ia longe e as esperanças de continuarmos viagem começavam a ser muito poucas. Pelo menos era o que no íntimo cada um pensava. Mas... finalmente o depósito ficou com aspecto de estar novamente recuperado, e vai de lhe despejar pela goela abaixo o que restava do gasóleo extra comprado em Marrupa. Lá fomos avançando continuando a ouvir e a acompanhar em grande gritaria o Cancioneiro trazido pelo Pires, que durante toda a viagem se revelou um bom amigo e companheiro às direitas. Entretanto e de acordo com o que nos tinha informado o habitante da palhota, a picada foi ficando mais larga, até que para grande alegria nossa, a picada virou em estrada asfaltada. Foi o delírio. Finalmente estrada!!! E boa. Embora não fosse muito larga e o capim estivesse muito alto, o piso era excelente. Agora sim. Tínhamos a certeza que aquela estrada ia mesmo para Lichinga (Vila Cabral). O cansaço começou a tomar conta de nós. Pudera! Todas as emoções vividas, tinham que começar a fazer efeito, e cada um dormitava conforme podia, desejando alcançar Vila Cabral. Mas... a sorte não queria nada com aquele grupo de, como direi?, talvez loucos, e para não variar o motor da carrinha começou a soluçar, cada vez mais forte, até que parou. Agora era mesmo falta de gasóleo. Na realidade a quantidade abastecida não foi suficiente para nos fazer chegar a Vila Cabral, e... pronto! Ali estávamos mais uma vez parados. Mas desta vez era um pouco pior. É que não tínhamos mesmo uma gota de reserva. Não havia nada a fazer. E pelos cálculos feitos em cima dos mapas ainda faltariam uns bons cinquenta quilómetros para o nosso objectivo. Àquela hora da madrugada não aparecia ninguém que pudesse dar uma informação por mínima que fosse. Deveríamos esperar pela manhã e depois logo se veria. Não havia necessidade de desesperar, comentávamos uns para os outros para ficarmos mais animados. Entretanto as horas foram avançando e o sol começava a anunciar-se no horizonte. Foi novamente uma das manhãs mais bonitas que jamais tinha visto. O sol começou a romper através das nuvens e a neblina parecia neve que com o calor do sol ia derretendo. Penso que só em África se pode assistir a estes momentos que a natureza nos oferece. Entretanto começavam a aparecer um ou outro trabalhador que encavalitados nas desconjuntadas «gingas» (bicicletas), nos saudavam com cortesia e admiração, como que perguntando para os seus (poucos) botões, «o que fariam estes malucos de brancos num sítio daqueles e àquela hora». De veículos motorizados, nem rasto... nada mesmo. A fome apertava e cada um desenrascava-se com algumas peças de fruta que restava. Eu tinha ainda bastantes maracujás que fui distribuindo por quem gostava daquele fruto. Ainda não estavam muito maduros, mas mesmo assim, marchavam. Outro dia tínhamos passado, e que dia mais longo!!! Apesar de todos estarmos feitos num «molho de brócolos», a disposição era fantástica. Continuávamos a contar anedotas, e como não podia deixar de ser, não estivéssemos nós no palco das nossas aventuras antigas, todos metiam a sua aventurazita pessoal no meio das variadas conversas. A Celeste, parecia ter estado também naquelas aventuras, tal a sua boa disposição, acompanhando sempre o Victor Silva. Aquela senhora embora indirectamente também tinha passado pelos mesmos problemas. Também tinha sentido os receios e a angústia que nós, combatentes no terreno, como aliás todas as famílias passaram. A manhã continuava a aquecer. O sol já ia bem alto no horizonte e a cacimba nocturna também desaparecia. Podíamos ver ao longe as montanhas para lá de Vila Cabral. Por vezes a paisagem era cortada por cumes bastante altos provocados pela formiga muchã. Havia que se tomar uma decisão. Daquele modo não se avançava para lado nenhum, nem ficar a olhar para a Mitsubishi imobilizada na berma da estrada resolvia o nosso problema. Foi então que o Sérgio, o outro dos nossos ajudantes teve uma idéia. Agarrou no jerrycan que trazíamos, colocou-o à cabeça e com o ar mais natural do mundo anunciou: Estou a irrr prrrocurarr gasóleo. Há-de encontrrrar messsmo. Espera pouco. E lá foi ele estrada fora como se fosse à fonte da aldeia buscar água... À distância que estávamos de Vila Cabral, lá para o fim do dia devia estar a regressar, isto, na melhor das hipóteses de apanhar alguma boleia. O nosso companheiro Afonso continuava a animar o pessoal contando as aventuras que passara nos seus tempos não só de Moçambique como também em Angola por onde havia igualmente passado. Só que e apesar da boa disposição reinante, o cansaço começava a invadir o pessoal e cada um foi escolhendo uma sombra que ajudasse a combater o calor que se adivinhava. Sim, porque as perspectivas de ali passarmos umas boas horas já estava aceite por todos. Era aborrecido, lá isso era, mas avarias acontecem em todo o lado. Além disso viagem sem aventuras não é viagem. Digo eu... De vez em quando passavam mais habitantes da zona que continuavam muito espantados com aquela situação. Talvez mais do que nós... O Arruda tentava o contacto para o hotel de Vila Cabral, sem sucesso. O té-lé-lé, não dava sinal. Estávamos certamente a mais de cinquenta quilómetros daquela cidade.

Mas... e nestas coisas há sempre um mas... eis que de súbito depois da curva da estrada surge um vulto com qualquer coisa á cabeça. – É o Sérrrgio! - gritou o Manel ao reconhecer o companheiro. Dito isso, desatou a correr em direcção ao vulto que começava a tomar forma. Era na verdade o Sérgio. E pelos vistos tinha desencantado gasóleo em qualquer lado. Só fazíamos votos para que não o tivesse «palmado» em algum lado. Problemas já nós estávamos a ter. Não queríamos complicações com ninguém.

A explicação chegou pouco depois. Tinha encontrado a alguns quilómetros dali uma serração de madeiras onde lhe tinham dispensado alguns litros de combustível. O Sérgio virou herói e prometemos recompensá-lo do esforço quando chegássemos a Vila Cabral. E quero esclarecer que efectivamente os nossos ajudantes foram recompensados pelos serviços, pois depois de Vila Cabral, eles regressariam á Beira fazendo o percurso inverso...

Bom... depósito com algum combustível e toca a andar que se fazia tarde. A estrada continuava boa, e até Vila Cabral nada de mais aconteceu. Assim, chegados ao «hotel» onde passaríamos aquela noite, e depois de tomarmos banho «macua», fomos almoçar. Bom, para quem não saiba o que é banho «macua», devo esclarecer que se trata de retirarmos água de um bidon de duzentos litros e com uma lata irmos lançando água para cima do nosso corpo enquanto com a outra mão se passava o sabonete.

Apesar de tudo, nem foi mau, até porque o principal objectivo naquele momento era saciar o estômago com qualquer coisinha quente pois há mais de vinte e quatro horas que não havia comida feita ao lume. Depois do almoço tínhamos a tarde livre e decidimos visitar a cidade. Começámos pelo mercado. Muita confusão, muita cor e muita animação como é tradicional nos africanos.

Finda a refeição e como estava uma temperatura muito agradável demos uma ligeira passeata e depois regressámos. Findo o jantar eu o Oliveira e o Pires ainda ficámos algum tempo à conversa até que recolhemos aos respectivos aposentos.

No dia seguinte estava combinado uma viagem até ao Lago Niassa, Metangula, Maniamba e também o Unango. Eram nomes que ainda estavam na nossa memória, principalmente o Unango. Tinha conhecimento que aquela zona era um «buraco» há trinta anos atrás, e como o Andrade tinha lá estado, também lá iríamos.

Assim, bem cedo tomámos lugar noutra viatura mais pequena do que a que nos havia transportado até Vila Cabral, e seguimos para o Lago.

A estrada continuava em muito bom estado e a primeira paragem aconteceu em Maniamba. Era uma aldeia situada mesmo junto à estrada e na qual tinha permanecido no tempo de guerra o nosso companheiro Benjamim Pires.

Àquela hora matinal já os inúmeros alunos que frequentavam a Escola se encontravam nas respectivas aulas. A escola era constituída por várias «salas», quer dizer, várias construções rectangulares e à boa maneira africana construídas em matope e com o respectivo telhado coberto por capim. O chão estava impecavelmente limpo e os alunos e alunas sentados em improvisadas carteiras estavam vestidos de maneira simples, mas cuidada. Pedimos autorização para interrompermos por alguns minutos a aula e foi nesse momento que o Pires fez a oferta de algum material escolar, mais propriamente lápis, canetas e algumas borrachas. O professor aceitou e em nome dos alunos agradeceu. Jamais esquecerei os olhitos negros daquelas crianças brilhando de alegria face a tão inesperada oferta.

Lá ao fundo apareceu como disse o Niassa. Quem não soubesse tratar-se de um lago ficaria com a ideia de estar a ver um qualquer mar. A paisagem era bastante agradável, e tínhamos um tempo excelente a fazer-nos companhia. Não estava frio nem calor excessivo.

De quando em vez e a sobressair da vegetação rasteira apareciam enormes embondeiros, como se de gigantes se tratasse e que vigiavam atentamente os seus domínios. São na verdade umas árvores que admiro muito em particular. Os troncos enormes e apenas meia dúzia de ramos lá no alto, naquela época despidos totalmente de folhas.

Entrámos na pequena povoação e lentamente fomos avançando através da picada poeirenta, respondendo á saudação da pequenada que corria ao lado da carrinha, na esperança de alguma oferta inesperada...

Foi maravilhoso ver quão límpidas as águas eram. E a areia branca, finíssima. Apetecia mesmo mergulhar. Bem, por vontade da Celeste já lá estávamos. Porém, o decoro e a compostura falaram mais alto...

Naquela zona da praia podemos observar que havia ali um pequeno «resort», com algumas cabanas para alugar, algumas delas efectivamente ocupadas, pois observámos que algumas senhoras brancas se banhavam entusiasticamente naquelas apetecíveis águas.

Mais algumas fotos e era necessário continuar a jornada. Durante alguns quilómetros continuámos ao lado do lago. Passámos por vários antigos destacamentos portugueses, totalmente ao abandono, mas, em alguns locais ainda se podiam ler inscrições feitas pelos nossos soldados.

Regressados a Metangula, estava na hora do almoço. Instalámo-nos num pequeno restaurante, o Triângulo, onde se beberam algumas cervejas e se comeram umas «sandes». O casal proprietário da casa foi, como habitualmente, de uma cortesia fantástica. A moça foi desencantar umas tantas pequenas carcaças que estavam uma maravilha. Foi com esses pães que o último dos paios que eu tinha levado de Lisboa, foi «à viola».

Passados aqueles momentos de descontracção, continuámos o nosso roteiro turístico. Passámos pela antiga pista de aviação que estava a ser reparada. Era um cidadão inglês que estava a proceder àquelas obras e que o Gualter já tinha contactado na viagem anterior. Dava a ideia que a civilização e o turismo estavam a chegar àquela zona. Seria bom para aquelas populações. Seguidamente fizemos paragem na célebre Cantina Dias e no Unango, locais outrora bastante «quentes» e que todos os combatentes no Niassa conheciam de nome. Foi precisamente neste ultimo lugar que o Andrade foi encontrar um antigo guerrilheiro, agora já bastante idoso, e que no outro tempo lhes deve ter posto a cabeça «em água» pelas minas que semeava por aquelas picadas... Foi um encontro acidental e ficámos a saber por intermédio do sorridente ancião que a maior parte dos guerrilheiros foram esquecidos pela Frelimo após a independência. E ali estava mesmo à nossa frente um exemplo disso... Presenteámos o cidadão com alguns meticais que agradeceu.

Nessa noite tivemos o jantar com o representante do Governo e também com o Governador de Metangula. Foi uma convivência agradável tendo o jantar terminado ao som de um grupo de folclore tradicional e que contagiou todos os presentes.

Finda esta passagem por Lichinga, antiga Vila Cabral, estávamos prontos para embarcar no avião que os levaria até Nampula. O voo era ao fim da manhã e parte do nosso grupo aproveitou para visitar as instalações de uma «Missão» a alguns quilómetros de Lichinga. Como o transporte não era suficiente para todos, ficámos a aguardar o seu regresso, dando mais umas voltas pela cidade. Apesar de tudo e de todas as dificuldades que aquelas populações enfrentam, verificámos que a cidade estava com aspecto bastante agradável. Ao contrário doutros lugares, as ruas estavam mais limpas e não se via tanto lixo amontoado. Dava a ideia de um certo modernismo...

A poucas horas de abandonarmos Vila Cabral, quero neste espaço lembrar os três companheiros de viagem desde a Beira. Refiro-me ao Jorge motorista do mini autocarro e aos ajudantes Manel e Sérgio, este em especial pela iniciativa que teve aquando do episódio da falta do gasóleo a alguns quilómetros de Lichinga. Foram uns companheiros impecáveis e que nos ajudaram dentro das suas possibilidades. Espero que tenham tido um bom regresso à Beira.

Finalmente embarcados no 737 das LAM, chegámos a Nampula. Notou-se logo à chegada um ambiente um pouco mais «pesado» que nas outras cidades por onde passáramos. Creio que a este ambiente não seriam alheias as notícias que circulavam acerca de Nampula e dos acontecimentos amplamente divulgados pelos media, e que francamente não nos interessavam minimamente. Desse modo, do aeroporto fomos até ao centro da cidade, passando por algumas das avenidas e praças das quais ainda nos lembrávamos, embora tudo estivesse muito, mas muito danificado mesmo.

E foi nesse dia que tivemos a primeira grande contrariedade desta nossa viagem! As Linhas Aéreas de Moçambique tinham deixado de operar para Lisboa! Agora era a TAP que prestava esse serviço em colaboração com a Companhia moçambicana. Assim, a data prevista para o nosso regresso tinha que ser alterada!!! De acordo com a informação prestada ao Arruda, havia duas hipóteses, a saber: ou adiaríamos o regresso a Lisboa por três dias, ou antecipávamos a viagem em dois dias!. E agora??? Evidentemente que a esta situação o nosso amigo Arruda era alheio, mas foi ele que teve de nos ouvir.

E foi nesse dia que tivemos a primeira grande contrariedade desta nossa viagem! As Linhas Aéreas de Moçambique tinham deixado de operar para Lisboa! Agora era a TAP que prestava esse serviço em colaboração com a Companhia moçambicana. Assim, a data prevista para o nosso regresso tinha que ser alterada!!! De acordo com a informação prestada ao Arruda, havia duas hipóteses, a saber: ou adiaríamos o regresso a Lisboa por três dias, ou antecipávamos a viagem em dois dias!. E agora??? Evidentemente que a esta situação o nosso amigo Arruda era alheio, mas foi ele que teve de nos ouvir.De acordo com todos, a viagem foi encurtada em dois dias. Assim, o dia previsto para apanharmos um pouco de sol e praia na Ilha de Moçambique, estava posto de parte. De qualquer maneira íamos, mesmo assim, visitar aquele lugar.

Dito e feito. Foi arrancar para a Ilha, como dizia o «outro», «rapidamente e em força». Rapidamente não muito porque a estrada andava em obras e certos troços não davam para se ir muito rapidamente. Em força, sim, porque fomos TODOS!!! Aquele enorme «batalhão» de onze elementos lá seguia à conquista da Ilha, a primeira capital de Moçambique. A carrinha, ainda que nada de especial era confortável.

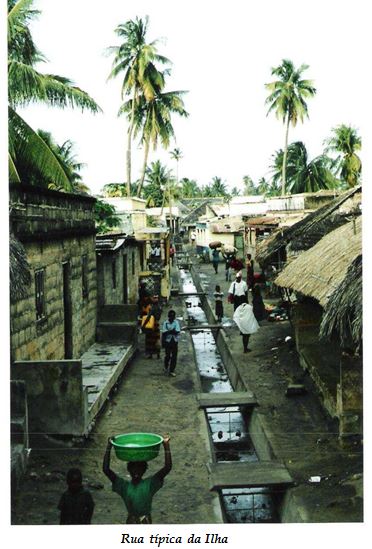

A paisagem continuava agradável. Inúmeras montanhas rochosas apareciam a cada momento. A estrada denominada como o «corredor de Nacala» era ladeada de inúmeras aldeias, e plantações de mandioca. Havia também muitos coqueiros e as inevitáveis bananeiras. Á passagem da viatura a criançada fazia um alarido como se nunca tivessem visto um automóvel. Fizemos uma paragem para reabastecimento no Namialo. Para reabastecimento e também para o condutor receber o almoço. É verdade! O dito tinha à espera um putozito com um saco de plástico dentro do qual um ou dois recipientes continham o almoço que o miúdo com um sorriso aberto e os olhitos negros brilhando entregou ao progenitor. Segui-se a passagem pelo Monapo, vila outrora muito industrial conforme ainda era possível ver os esqueletos de grandes fábricas. Era nesta vila que a estrada se separava em duas. Uma seguia em direcção mais para norte, para Nacala e outra seguia para a Ilha. Agora a estrada já estava em melhores condições e a velocidade aumentou. Assim, a distância foi cumprida muito rapidamente. Já se via o mar. Um mar calmo onde as pequenas ondas languidamente iam desaparecendo nas brancas areias da costa. Na povoação do Lumbo tivemos que fazer um transbordo para um pequeno veículo de bancos de madeira e com uma lona a servir de tejadilho. É que a entrada na Ilha faz-se por uma estreita ponte onde nem todos os veículos podem circular. Como a ponte é bastante longa, existem uns pequenos «desvios» de tantos em tantos metros para que as viaturas se cruzem sem problemas. O nosso primeiro olhar da Ilha àquela distância fez-nos ter a certeza de uma realidade: a densidade populacional estava largamente ultrapassada para tão pouco espaço. A guerra interna fez com que as populações se tivessem refugiado naquele lugar e foram ficando. No trajecto para o Hotel Omuhipiti fomos observando a decadência que aquele lugar considerado pela Unesco de Património da Humanidade tinha chegado!

|

| Hotel Omuhipiti |

Tivemos oportunidade de ver os jovens em idade escolar impecavelmente fardados dirigirem-se para as respectivas escolas. E como não podia deixar de ser, o nosso guia levou-nos a visitar o Luís de Camões e também o Vasco da Gama. Ambos se encontram nas respectivas estátuas, embora o terreno à sua volta não esteja lá muito bem de acordo com a importância de tais cavalheiros.

Despedimo-nos do Manel e ofereci-lhe duas T-Shirts que embora as tivesse usado uma vez ele não se fez rogado. A nossa visita à Ilha estava a terminar com muita pena nossa. Aquela surpresa das LAM, ainda estava na nossa memória...

V

Da Ilha ao Maputo

VI

Algumas Considerações...

Valeu a pena ter também conhecido o José Arruda, o grande impulsionador desta viagem e que resolveu a contendo os poucos problemas surgidos.

Maio de 2005

Samuel Peixoto

Sem comentários:

Enviar um comentário